Negli anni ‘70, si disseminano per l’Italia le cantine, luoghi non ufficiali -spesso soffocanti, veri e propri scantinati- in cui prende forma un nuovo tipo di teatro, sull’onda del rinnovamento culturale di quegli anni. Tra questi, c’è il Teatro delle Moline, nato in un’ala di Palazzo Bentivoglio, a Bologna, nel 1973. Luigi Gozzi e Marinella Manicardi, con la compagnia Teatro Nuova Edizione, rendono quello spazio di soli 50 posti un vero e proprio punto di riferimento per la drammaturgia italiana contemporanea.

Marinella Manicardi, ex-direttrice del Teatro delle Moline, oggi attrice e scrittrice, mi ha spiegato com’è nato. “L’idea, da subito, era che teatro fosse ogni cosa che può essere rappresentata e che vale la pena di rappresentare. Cinema, musica, poesia, laboratori teatrali… dalle Moline sono fiorite molte cose.”

Marinella Manicardi

All’epoca, contemporaneo era tutto ciò che si allontanava dai teatri ufficiali, scritto e interpretato da artisti giovani, lontani dalle accademie teatrali. Sin dall’inizio, il pubblico del Teatro delle Moline sa che verrà stupito. “Abbiamo creato una cosa preziosissima: il rapporto di fiducia con il pubblico”, dice Manicardi, che debutta giovanissima negli spettacoli scritti da Gozzi.

I primi spettacoli messi in scena alle Moline erano classici teatrali reinventati dalla regia di Gozzi. Un esempio è l’Otello del 1974, che prevedeva solo tre personaggi. “Io ero Iago”, spiega Manicardi, “Gozzi era Otello e un terzo attore, Franco Mescolini, faceva tutti gli altri personaggi. Così, un testo molto colto sembrava uno spettacolo di cabaret.” O ancora, Un Malato Immaginario di Molière, dove Gargante, il malato immaginario appunto, viene interpretato da tre attori diversi, che recitano il testo originale. Il gioco stava nell’interpretazione stessa, come spiega Manicardi: “Il primo attore era più nevrotico, il secondo isterico e il terzo faceva solo dei rutti, era ridotto come un animale. Il pubblico era piegato in due dalle risate, perché capiva l’operazione.”

Foto di Stefano Triggiani

Gli spettacoli andati in scena in questi anni erano estremamente sperimentali, regalando allo stesso tempo una chiave d’accesso al pubblico. Attraverso la regia, il testo, l’interpretazione stessa degli attori, il pubblico delle Moline riusciva ad apprezzare un nuovo modo di fare teatro. Tra quei primi spettacoli, Manicardi ricorda La Calandria, una commedia recitata mantenendo il linguaggio cinquecentesco, ma da attori in jeans e scarpe da tennis. Lo spettacolo prevedeva delle scene ripetute, tra cui una tra servo e padrone. “La prima volta che vedi la scena, il padrone picchia il servo. La seconda volta, il servo si ribella un po’. La terza volta, ancora di più. Sempre la stessa scena, con le stesse parole. Fino all’ultima ripetizione, dove il padrone veniva messo in una gogna. Quella stessa scena, grazie alla recitazione degli attori, cambiava completamente di senso.” Manicardi spiega che “il pubblico, che non sapeva nulla di semantica o di teatro, capiva il gioco e si divertiva.”

Tra gli spettacoli più famosi, e più belli, nati dalla penna di Gozzi c’è Freud e il caso di Dora, che ha debuttato nel 1979 ed è stato rimesso in scena nel 2023, per festeggiare i 50 anni del Teatro delle Moline. Manicardi racconta che la scommessa era usare la scrittura di Freud, dei suoi casi clinici, per raccontare la contemporaneità. “Mentre fuori l’Italia era nel pieno della strategia del terrore, volevamo mettere in scena ciò che succedeva all’interno della nostra testa”. La scenografia è “un’intuizione formidabile”, usare delle proiezioni cinematografiche come parte integrante del racconto teatrale. Il palcoscenico diventa uno schermo enorme, dove vengono proiettati spezzoni dell’analisi, di quello che gli attori raccontano. Manicardi spiega che “in scena gli attori si parlano, ma non si vedono mai, guardano solo il pubblico. La cosa straordinaria era che io, Dora, mi infilavo come ombra all’interno del film, agendo direttamente con l’attore film.”

In quegli anni, la compagnia delle Moline era diventata un punto di riferimento per la scena italiana, permettendo a Manicardi di andare in tournée per l’Italia, in spazi analoghi al loro, “ex-cantine, posti scalcagnati” ma gestiti da “compagnie fresche e intelligenti, anche famose”. La compagnia ottenne la prima recensione esibendosi nel Teatro “La Fede”, un’ex stalla per cavalli adibita a teatro a Roma, frequentata anche dai critici teatrali più importanti. “Il pubblico sedeva su tre panche inchiodate tra loro. Dal palcoscenico vedevamo il pubblico inclinarsi, piano piano, fino a cadere…si erano schiodate le assi”, ride Manicardi.

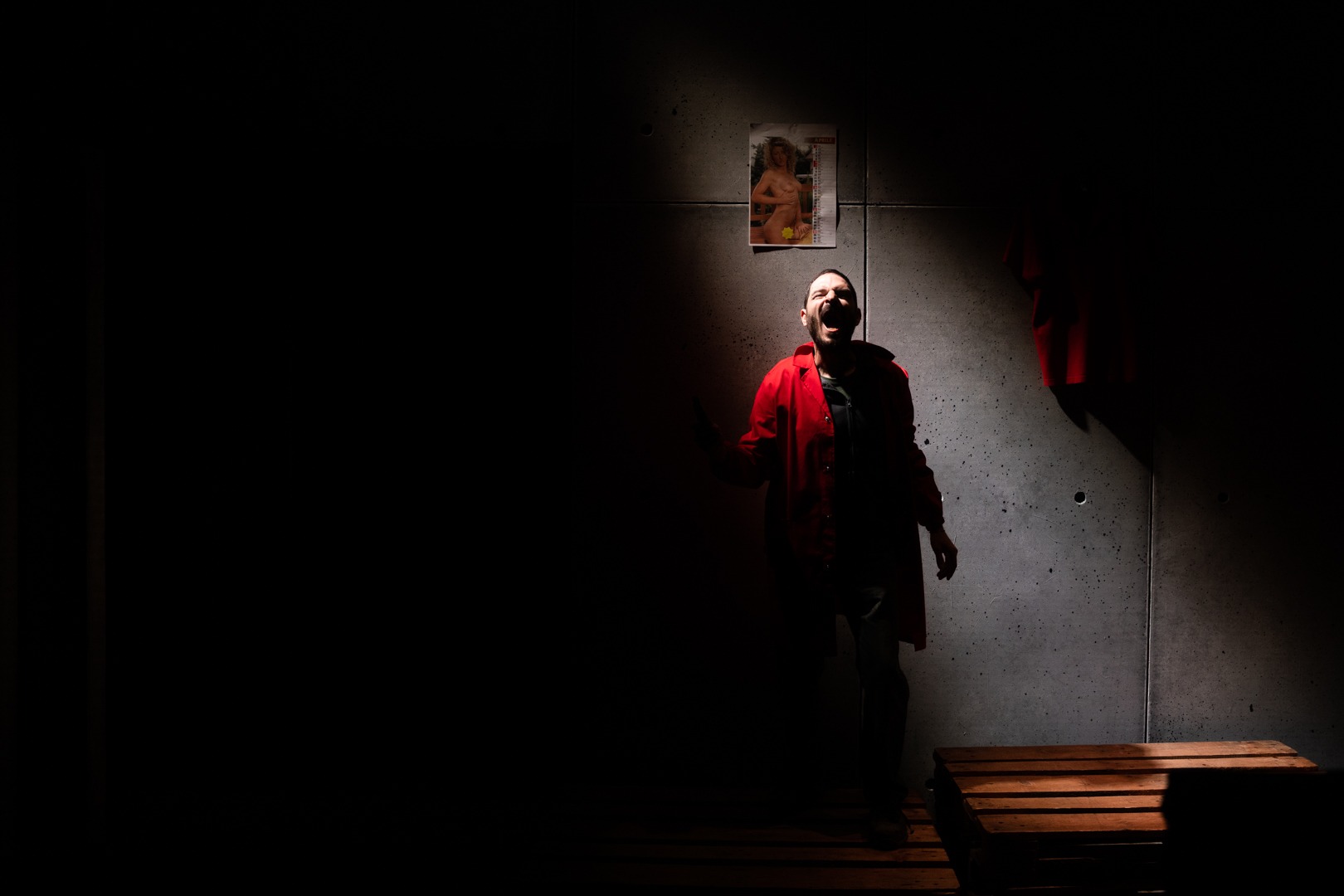

Scandisk-ph.-Vladimir-Bertozzi

Luigi Gozzi ha scritto per il Teatro delle Moline fino al 1995. Il suo ultimo spettacolo è il racconto dell’attentato del 1926 contro Mussolini a Bologna, dove perde la vita il giovane Anteo Zamboni, linciato sul posto perché creduto colpevole. Secondo Manicardi, Gozzi aveva sempre vissuto questo racconto come la storia della violenza su un ragazzo sprovveduto. “Voleva mettere in scena un suo fantasma. Sul palco, Anteo Zamboni non compare mai. Ci sono i fascisti, la famiglia, la madre, che interpreto io. Anteo è una sedia, che per cinque volte porto in scena, integra, e per cinque volte viene fatta in mille pezzi, distrutta dai fascisti.” Questa sensibilità, estremamente moderna, caratterizza le produzioni del Teatro Nuova Edizione. Manicardi lo dirige fino al 2006, anno in cui il Teatro delle Moline diventa proprietà di ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione, portando in scena anche spettacoli suoi.

“Ho scritto di due cose: il lavoro e le figure femminili”. Il lavoro, sottolinea, “come orgoglio, divertimento, passione e scoperta”, mentre le donne “volevo raccontarle in modo diverso, non come vergini, madri o puttane”. In alcuni spettacoli, come Luana Prontomoda, scritto e recitato da Manicardi nel 2005, le due dimensioni coincidono. “Ho voluto raccontare la storia delle trecciaiole e magliare di Carpi, dove sono nata io, perché queste donne, assolutamente anonime, che non parlavano italiano, solo dialetto, hanno costruito un impero economico grazie alla paglia, vendendo in tutta Europa. Era anche la storia di mia nonna.” Il teatro, per Manicardi, è “un ottimo modo di osservare il mondo”, ma anche per creare unione attorno alle storie: “Quando ho fatto lo spettacolo a Carpi, il pubblico di magliare rispondeva alle mie battute. In momenti così ti rendi conto che fare teatro è fare comunità.”

Scandisk-ph.-Vladimir-Bertozzi

Se all’inizio del Teatro delle Moline, contemporaneo significava scritto e interpretato da artisti giovani, in decisa opposizione contro tutto quello che veniva reputato vecchio, oggi la parola assume nuovi contorni. L’esigenza, dopo il tempo delle avanguardie, è ancora quella di rispondere al pubblico. Fare teatro, però, è diventato più difficile per Manicardi. “Mi sembra che sia tutto un fare teatro, tant’è che per me è molto difficile scrivere un testo; sia perché la realtà cambia da un giorno all’altro, sia perché diventa difficile distinguere tra menzogna e verità.” Precisa, tra le menzogne che vengono messe in scena per commuovere e quelle dette per ottenere potere. Proprio come ne La Calandria, spiega Manicardi, con le stesse parole, ma un diverso atteggiamento, il pubblico potrebbe convincersi di una falsità.

“A teatro il confine è segnato dalla fine dello spettacolo, ma qual è la cornice che permette di capire quando finisce la finzione intorno a noi?”

Condividi questo articolo