Non dormivamo mai. Eravamo sempre in giro, assetati di vita e affamati di scoperte. Come potevamo dormire, del resto? Ovunque ti giravi c’erano cose da fare, situazioni da vivere, persone da incontrare. C’era una Bologna che non voleva – e forse non poteva – stare ferma.

Questa rubrica nasce da lì. Dalla voglia di raccontare a chi non c’era cosa significava vivere in questa città tra gli anni Ottanta e i primi Duemila. È un viaggio nella Bologna che ho vissuto da dentro, come testimone privilegiata della sua scena notturna, culturale e musicale grazie al Kinki, uno dei club più iconici della città. Il mio club. Un posto che era molto più di una semplice discoteca: era un osservatorio, un laboratorio, un microcosmo.

Ma andiamo con ordine.

Gli anni ’80 erano appena iniziati e Bologna stava uscendo da un periodo oscuro e violento: non solo durissimi scontri per le vie del centro storico, ma anche l’abbattimento dell’aereo dell’Itavia su Ustica (1980), la strage alla stazione centrale (2 agosto 1980), e poi ancora l’attentato al Rapido 904 (1984) nella grande galleria dell’Appennino. Un decennio che si apriva con lutti e sangue, ma che nonostante tutto – o forse proprio per questo – ha reagito con un’energia travolgente.

Nel frattempo Bologna cambiava pelle. Già centro culturale, ricco di subculture e sperimentazioni, cominciava a brillare anche per il lato glamour e internazionale. Sembrava una piccola città americana nel cuore dell’Italia, in linea col fermento culturale e le innovazioni proprie di contesti più grandi. Un crocevia di stili e nuove estetiche. L’Università, e in particolare il DAMS, era una fucina di idee. La critica d’arte Francesca Alinovi – Keith Haring dichiarò che la migliore intervista di tutta la sua vita fu fatta proprio da lei – portava qui la street art quando in Italia ancora non se ne parlava. In città aprivano negozi come Wp e Protect, che importavano i brand americani più cool: Vans, Woolrich, Pendleton, Parchute per citarne alcuni. Intorno a loro spuntavano parrucchieri visionari come Orea Malià e una costellazione di locali e osterie dove la musica era di casa.

Micaela Zanni

Noi giovani – quelli che poi sarebbero stati battezzati “Generazione X” – eravamo fuori tutte le notti. Con la Vespa o il Ciao, giravamo tra bar, feste, club. Il giorno si dormiva (qualche ora), ma la notte ci apparteneva. È stato un tempo irripetibile, fatto di libertà, coraggio e stili personali portati con orgoglio e vissuti come dichiarazioni d’identità. A Bologna, negli anni ’80, essere qualcuno non significava essere famosi, ma esserci.

Poi vennero gli anni ’90 e i primi Duemila. Qualcosa cominciava a cambiare, ma c’era ancora quella scia di magia che sembrava non esaurirsi mai.

Ricordo una sera del 2001: David LaChapelle era a Bologna per l’allestimento della sua mostra Photology a Villa Impero. Voleva passare la serata al Kinki e noi del locale abbiamo pensato che almeno era il caso di invitarlo a cena. Abbiamo prenotato allo storico ristorante Diana, elegante presidio della cucina felsinea. È arrivato con Amanda Lepore, appariscente modella statunitense transgender nonché sua storica musa, un paio di assistenti e due ragazzi biondi sui pattini.

da dx: Micaela Zanni, Amanda Lepore, David Lachapelle

Io arrivo un po’ in ritardo e il direttore del ristorante, Eros, mi viene subito incontro in preda al panico: “Ma chi mi ha mandato a cena?! Ho Prodi in un tavolo e Montezemolo nell’altro!”. Cerco di tranquillizzarlo: “È un artista. Si chiama David LaChapelle. Forse il fotografo più famoso al mondo in questo momento”.

“Ma sono tutti nudi” ribatte. E aggiunge: “c’è una con un vestito che sembra un fazzoletto, non ti fa immaginare niente, e due sui pattini in mutande!”

Effettivamente Amanda era praticamente nuda e i due sembravano putti rinascimentali, imberbi e con i boccoli, indossavano slip dell’ Adidas vintage e calzettoni tubolari alti a righe blu. Uno spettacolo surreale. A onor del vero, ci avevo messo del mio invitando anche il gallese Andrew Mackenzie, all’epoca enfant prodige del denim, con una vistosa cresta punk rosa per dare un tocco ancora più glamour alla cena.

Rassicuro ancora il direttore mentre gli allungo il catalogo della mostra. Attraverso tutto il corridoio per arrivare in fondo al ristorante dove ci avevano accomodati in una saletta separata. Quando sono sulla soglia, vedo una tavolata molto colorata e i due putti che ci pattinano intorno, ma niente di eccessivo per i miei standard. Qualcuno (dire chi non ricordo) parlerà di “Studio 54 dentro al Diana”.

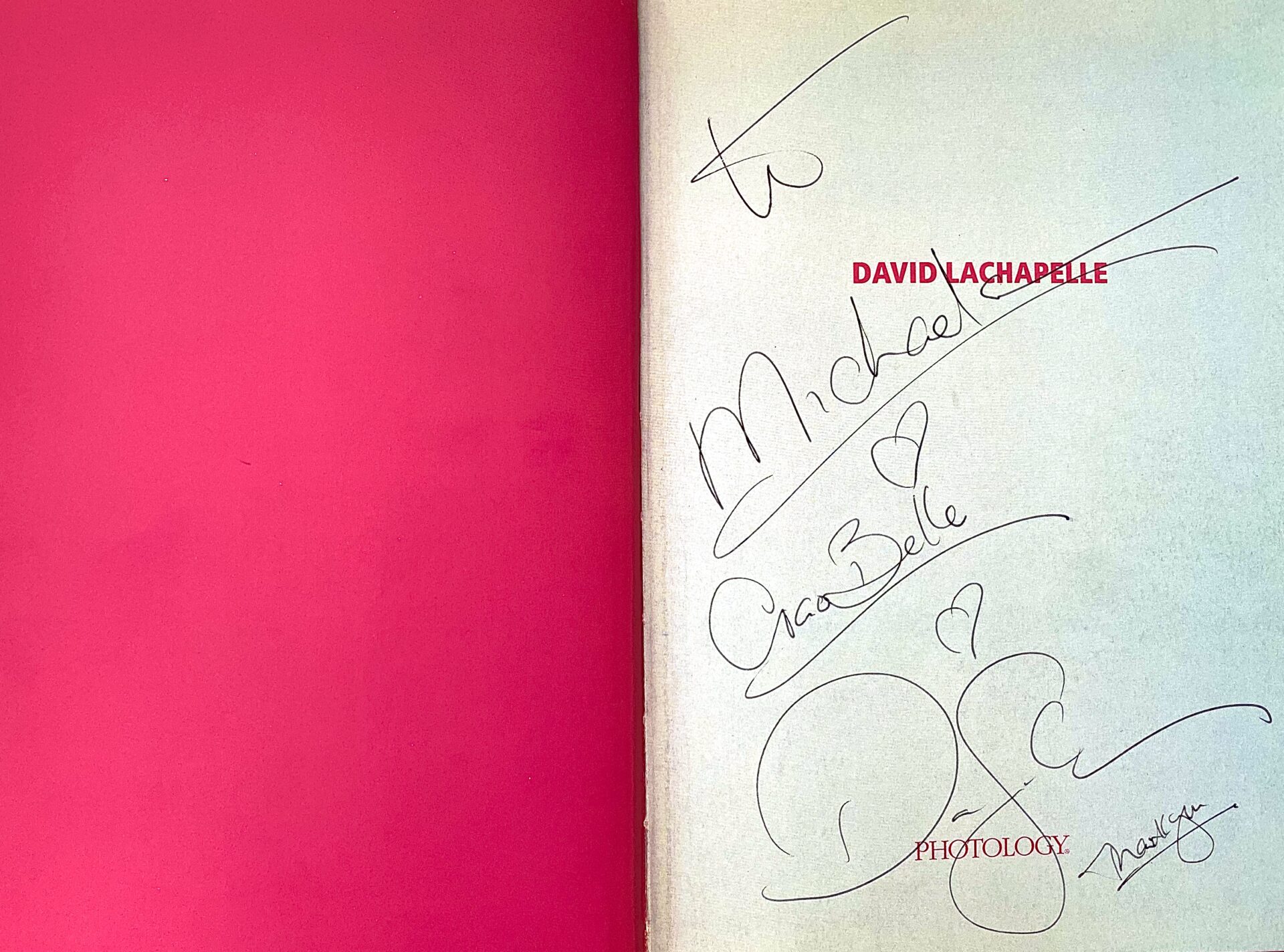

Dopo un pò Eros torna da noi raggiante e, distribuendo complimenti a tutti i commensali, mi restituisce il catalogo. David lo prende e lo firma. Quel “thank you” scritto l’ho notato solo di recente. E mi ha colpito. È un gesto di educazione e umiltà per nulla scontato, soprattutto da parte di uno dei fotografi più famosi dell’epoca.

A fine serata, mentre il locale si svuota, un cliente perplesso mi dice: “Ma se è un fotografo, perché non fa le foto?”. Lì ho capito che era finita, che qualcosa si era spezzato. Quel mondo in cui avevamo vissuto con naturalezza – fatto di visioni, di trasgressione intelligente, di libertà estetica e inclusiva – stava lentamente scomparendo. Avevo capito già da tempo che stavamo percorrendo la china di quel movimento che era nato negli anni ottanta ed era scoppiato nei novanta. Sapevo che da quel momento in poi nulla sarebbe stato più come prima.

Quella sera per me è stata uno spartiacque.

È anche per questo che ho deciso di scrivere questa rubrica, FIGLI DELLE STELLE. Per raccontare un’epoca in cui la notte era un tempo politico, lo stile un gesto artistico, la città un laboratorio a cielo aperto. Per ricordare cosa siamo stati, e magari per ispirare chi oggi ha voglia di riscrivere le regole.

Ne ho fatto anche un podcast, che puoi ascoltare qui.

Nel frattempo, se volete iniziare a respirare quella atmosfera, vi consiglio:

📘 Libro: Un week-end postmoderno, Pier Vittorio Tondelli (Bompiani)

🎞️ Docufilm: Biasanòt di Paolo Muran

🎧 Podcast: Sparkling Glamour – dove racconto la storia di cui sono stata parte attiva, testimone e, a volte, miccia.

Condividi questo articolo