Immagina un semplice film di famiglia: poche immagini tremolanti, qualche risata, un brindisi. Poi pensa a ciò che può accadere quando una collezione di queste frammenti visivi diventa un patrimonio collettivo. Con migliaia di bobine finora dimenticate, a Bologna un archivio protegge un patrimonio straordinario di micro-narrazioni filmiche, di gesti quotidiani, sguardi in camera e frammenti di vita prima che diventino memoria condivisa.

È la Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, l’unico ente in Italia completamente dedicato alla salvaguardia, digitalizzazione e diffusione del cinema amatoriale.

Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia

Nel confronto con il cinema contemporaneo, sempre più dominato da storytelling strutturati e un’immagine levigata, gli home movie impongono una riflessione sul valore del visivo dell’imperfetto. È un cinema che vive nelle crepe della quotidianità, capace di influenzare la scena artistica e documentaristica moderna.

Abbiamo incontrato Paolo Simoni, fondatore e presidente di Home Movies, in occasione del Creators Day a giugno.

Cos’è e com’è nato Home Movies?

Home Movies è nato ormai vent’anni fa, da un’esigenza che avevamo riscontrato: tutta quella produzione audiovisiva privata del Novecento, in Italia, non era minimamente considerata. Né dagli archivi, né dalle cineteche, né tantomeno come oggetto di studio universitario.

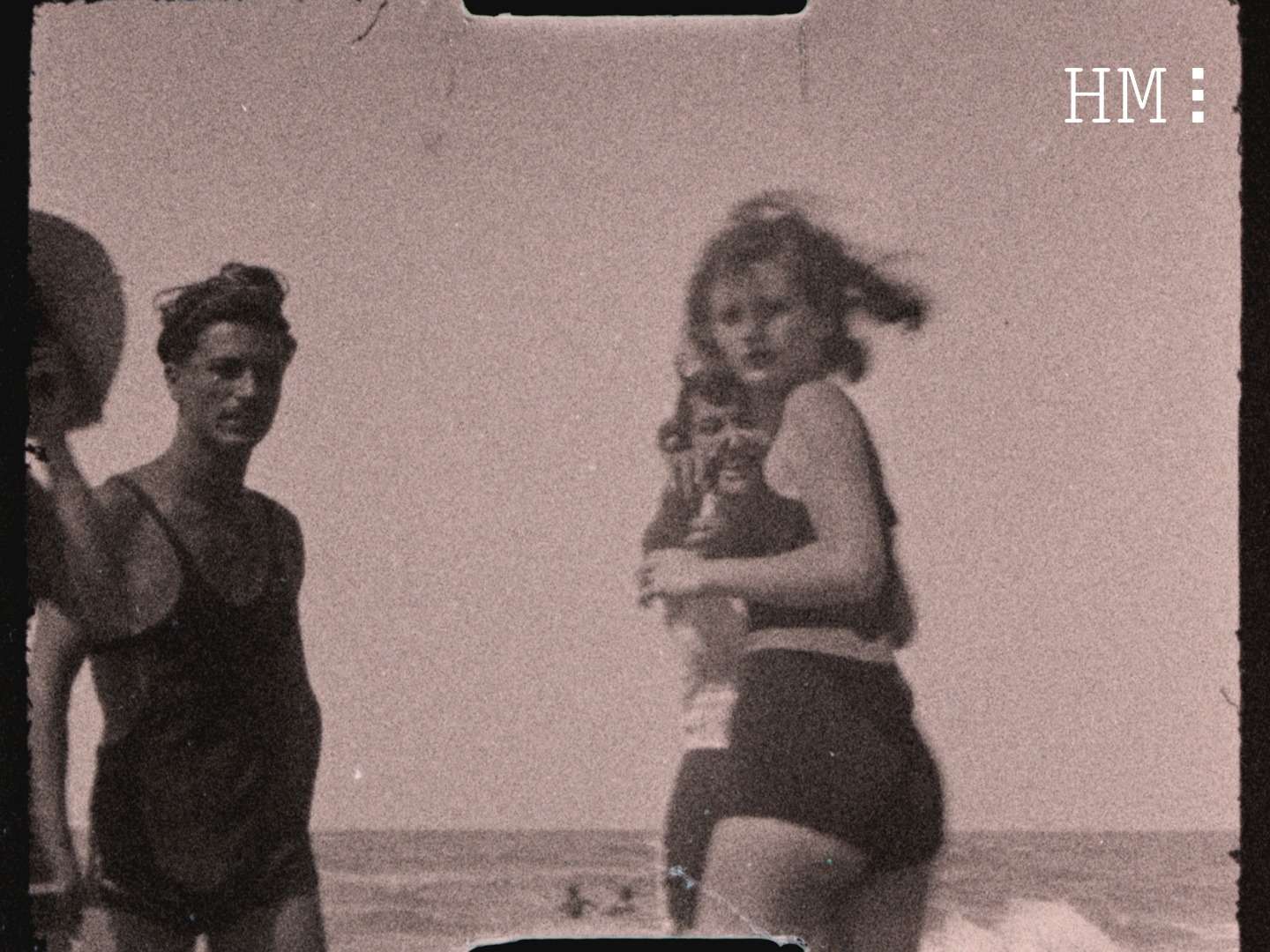

Ci siamo resi conto che quel materiale dimenticato — conservato nelle cantine e nelle soffitte, e non più visto da tempo — era in realtà una fonte preziosissima. Da un lato, per raccontare la storia del Novecento dal basso; dall’altro, per dare alle persone la possibilità di riscoprire le proprie radici familiari e costruire un percorso nella memoria, che da memoria individuale e familiare diventa memoria collettiva, attraverso il nostro lavoro.

Grazie alla disponibilità, in quegli anni, di mezzi digitali a basso costo ma ad alto rendimento, abbiamo cominciato a raccogliere le prime bobine e i primi archivi familiari. Poi la raccolta è cresciuta in modo esponenziale, perché il progetto si è diffuso rapidamente.

Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia

Quanti film conservate e che cosa racconta il vostro archivio?

Conserviamo circa 40.000 pellicole, tutte in cosiddetti formati ridotti. Il più noto è il Super 8, ma ci sono anche l’8 mm, e i primi in assoluto, inventati circa cent’anni fa: il 9,5 mm Pathé Baby e il 16 mm.

Si tratta di formati che hanno permesso a singole persone e famiglie di autorappresentarsi, di raccontare la propria storia. Abbiamo infatti storie familiari che raccogliamo anche come memoria orale, oltre ai film. Ma c’è anche la storia di un Paese: famiglie che, già negli anni Venti — inizialmente famiglie benestanti — filmavano la propria vita. Con il tempo questa pratica si è largamente diffusa.

Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia

Accanto ai film di famiglia e agli archivi familiari, abbiamo raccolto anche molta produzione audiovisiva realizzata in questi formati. Ci siamo specializzati nella conservazione, restauro, digitalizzazione e catalogazione di questo tipo di cinema, che rappresenta tantissime esperienze del Novecento: non solo familiari, ma anche artistiche e sperimentali, come quelle degli anni ’60 e ’70, quando molti artisti underground usavano questi strumenti amatoriali — piccoli, leggeri, maneggevoli ed economici — per svolgere attività cinematografiche libere, fuori dall’industria e dal mainstream.

Qual è il progetto di valorizzazione più significativo tra quelli che avete realizzato?

Abbiamo sviluppato moltissimi progetti di valorizzazione, tutti accomunati da una stessa matrice: rendere il cinema privato un patrimonio pubblico. Riuscire cioè a renderlo accessibile, fruibile e in grado di raccontare la nostra storia.

Le strategie adottate sono state diverse. Se devo citarne uno in particolare, scelgo Memoriescapes, un progetto che ha permesso a molte persone di accedere ai nostri archivi in modo non specialistico, divulgativo e immediato.

Memoriescapes è una piattaforma digitale che consente di esplorare una selezione del nostro patrimonio come se fosse un volo d’uccello sull’archivio. Non è una consultazione approfondita, ma permette di navigare tra tanti sguardi individuali, che insieme compongono uno sguardo collettivo sulla storia del nostro Paese.

Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia

Ci sono dei pattern che si ripetono nei film che avete raccolto?

Sì, assolutamente. Il film di famiglia segue modelli ben precisi e riconoscibili nella rappresentazione della famiglia.

Essendo un cinema privato, uno degli elementi più significativi e ancora oggi tra i più emozionanti è lo sguardo in camera. Chi riprende e chi è ripreso intrattengono una relazione affettiva: si tratta quasi sempre di un gioco di sguardi. È un elemento molto potente, perché ci permette — almeno sul piano percettivo ed emotivo — di avere un rapporto diretto con chi è ripreso, che guarda in camera, verso la persona che lo sta filmando. Può essere un padre, una madre, un familiare. In qualche modo, quello sguardo arriva fino a noi.

Questo è anche un dispositivo tecnico che usiamo: lo sguardo in camera ci permette di attualizzare questi materiali, così diretti.

Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia

Ci sono poi comportamenti codificati che cambiano nel tempo. Studiare questi film significa anche studiare la storia della famiglia, le abitudini, il modo di stare davanti alla cinepresa — a volte più disinvolti, a volte meno, a seconda del momento storico e della persona filmata.

Cerchiamo sempre di rendere questi film attuali, ponendoci delle domande rispetto a moltissime questioni, anche universali: la gestualità, le reazioni, il modo in cui le persone si comportano, come attori sociali.

Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia

In che senso questo tipo di linguaggio ha influenzato anche il cinema?

Il film di famiglia — o film “naturale” — ha influenzato molto anche il cinema mainstream, proprio per il suo linguaggio così diretto sulla realtà.

Fin dagli anni ’30 e ’40, alcuni cineasti d’avanguardia e sperimentali hanno teorizzato e praticato questo tipo di approccio.

Lo sguardo in camera, ad esempio, per lungo tempo è stato vietato nel cinema, perché rompeva il patto con lo spettatore: il patto per cui la messa in scena è un mondo separato da quello del pubblico. Lo sguardo in camera interrompe questa distanza e crea un altro tipo di coinvolgimento.

Il cinema amatoriale e sperimentale, realizzato con formati ridotti, ha quindi influenzato il linguaggio del cinema professionale, ed è ormai entrato a far parte della grammatica cinematografica.

Oggi questi film sono anche sempre più utilizzati come archivio visivo, come repertorio, soprattutto nella produzione contemporanea di cinema documentario.

Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia

Condividi questo articolo