Ce li avevano presentati come connettori e invece ci stanno disconnettendo, soprattutto da noi stessi. Chi l’avrebbe detto che uno strumento così potente come lo smartphone sarebbe diventato la nostra gabbia? E Loneliness, il progetto fotografico di Max Cavallari, ci sbatte in faccia la dura verità: quando abbiamo in mano il nostro telefono non esiste più nulla intorno. Pensiamo di essere connessi con il mondo, ma in realtà siamo estremamente soli.

Max Cavallari è così: crede moltissimo nella potenza della fotografia, nella sua capacità di smuovere quel poco che ci è rimasto dentro. E per questo, con lo spirito da antropologo, si ritrova a girare l’Italia e il mondo per raccontarne le storture e le particolarità. Da Ventimiglia ad Amatrice, passando per Pattada fino alla Colombia, Max ci restituisce il suo sguardo sul mondo e ci obbliga a porci una domanda: dove stiamo andando?

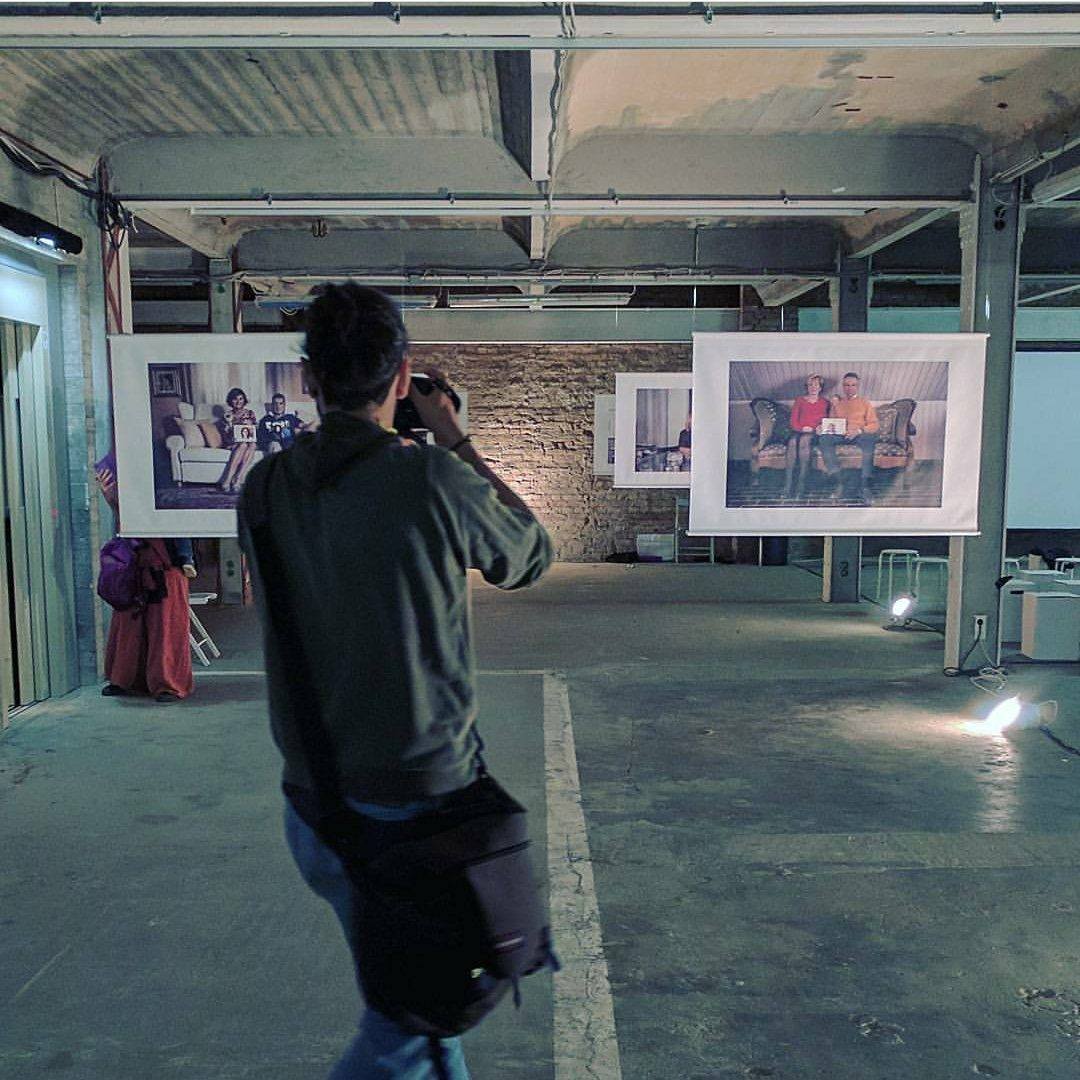

Max Cavallari

Loneliness. Da dove nasce l’idea del progetto? Un giorno eri in treno ed è arrivato il lampo di genio?

“Se non ricordo male, credo di aver preso spunto dai momenti che vivevo con amici e conoscenti. Ho iniziato a lavorarci circa quattro anni fa, ed erano le prime situazioni in cui osservavo una vera alienazione da parte delle persone che mi stavano intorno: questo perché lo smartphone cominciava ad essere rapidissimo grazie alle reti veloci. Prima invece qualche secondo dovevi aspettarlo, e proprio quel secondo ti salvava e ti faceva staccare gli occhi dal cellulare. Ora anche io mi ritrovo, spesso per questioni di lavoro, ad essere costantemente immerso nello smartphone. Notando tutto questo ho deciso di creare il “risucchio” tra la faccia e lo smartphone, proprio per mostrare in maniera diretta l’alienazione e la totale attenzione dedicata allo schermo. A livello tecnico quindi sono tutte foto di reportage, in cui nessuno era consapevole di essere fotografato, mescolate con la digital art, con cui ho creato l’effetto. La verità è che si sono riempite tutte quelle pause che prima ci davano il tempo di far respirare il cervello. Non mi ricordo un momento in cui aspetto l’autobus e mi guardo intorno senza far nulla”.

Loneliness, Max Cavallari

Ho notato che nel tuo sito, alla fine della descrizione del reportage, ti eri fatto una domanda: “Fino a che punto saremo disposti a rinunciare all’identità fisica per una maggiore affermazione del nostro profilo tecnologico?”. Ti sei dato una risposta in questi anni?

“Penso che la risposta sia venuta da sé. Prima le opinioni pubbliche sui social network (soprattutto di politici, celebrità e simili) avevano un perso meno rilevante, mentre ora hanno un’importanza notevole e soprattutto un’influenza maggiore. La risposta ha superato di gran lunga quel senso negativo che avevo dato alla domanda quando ho pubblicato il lavoro”.

Loneliness, Max Cavallari

Stiamo vivendo il tempo dei social network e soprattutto di Instagram. Migliaia di immagini ci scorrono davanti agli occhi ogni giorno e la tecnologia fotografica ormai è alla portata di tutti. Da fotografo, non hai paura di sentirti un po’ inutile? Qual è il senso della fotografia oggi?

“Esiste un concetto ben diverso fra la fotografia intesa come immagine e un’immagine intesa come fotografia. Mi spiego meglio. Il fotografo non è solo un produttore di immagine, ma è quasi uno studioso che vuole utilizzare lo strumento fotografico per raccontare qualcosa. Un fotografo deve essere anche sociologo e antropologo, deve conoscere perfettamente quello che andrà ad immortalare per renderlo efficacemente in immagine. E l’immagine che nasce è solamente il risultato finale di tutto un pensiero. Non esiste nessuno tsunami di immagini capace di vincere il confronto con una fotografia pensata. Sicuramente le tecnologie alla portata di tutti hanno dato un grosso taglio al mercato, perché le persone possono fare un po’ da sé, ma la fotografia non è morta e credo non morirà mai. Io sono il primo a dover ringraziare l’avvento del digitale e della tecnologia a portata di tutti, altrimenti probabilmente non sarei qui a raccontare dei miei lavori: io ho fatto e continuo a fare tante foto di merda, non lo nego. Andando avanti con il tempo, conoscendo il lavoro, capisci che la fotografia è ben altro che scattare e conoscere le tecniche base: è tutto quello che non c’entra con la fotografia in sé”.

Quindi quanto lavoro c’è effettivamente prima di creare qualcosa?

“C’è uno studio dietro che prevede prima di tutto un’autocritica totale e costante verso sé stessi. Ogni immagine deve essere migliore di quella che hai fatto prima e questo puoi farlo solo se studi i colleghi e i loro lavori. Se parliamo nello specifico di reportage, è necessario analizzare l’ambiente che si andrà ad affrontare. Io personalmente, quando arrivo sul campo, i primi due giorni non tiro nemmeno fuori la macchina fotografica. Bisogna prima riuscire ad entrare nell’universo che si vuole raccontare, in punta di piedi, facendosi conoscere e diventando ad un certo punto invisibili. Dai confini non si può fare nulla”.

Ma come si vive di fotografia?

“Penso che solo 4 o 5 fotografi di fama internazionale possano effettivamente vivere solo dei loro progetti. Tutti devono cominciare facendo qualsiasi cosa, come io stesso ho fatto. Sarà appena tre anni che vivo di sola fotografia, ma è la mia passione sin dalle medie. Una cosa però è fondamentale: se vuoi fare in modo che la tua passione diventi la tua professione non puoi mai dedicarci solamente mezza giornata. Ad un certo punto bisogna fare una scelta, altrimenti non si va da nessuna parte”.

Max Cavallari

E quindi tu oggi, se dovessi ricominciare da zero, da dove ripartiresti?

“Il mio consiglio è chiedere sempre a chi ne sa più di te. Io ho avuto la fortuna di conoscere al liceo un grande fotoreporter, Franco Pagetti, che mi disse: ‘la prima cosa che devi fare, se vuoi diventare fotografo, è rompere i coglioni ai fotografi’. Quindi contattarli, sentirli, portarli allo sfinimento e avere opinioni sia su quello che fanno loro, sia sui tuoi progetti. E ancora più importante è abituarsi alle critiche negative. La pacca sulla spalla ti piace le prime volte, poi diventa inutile. Sono le critiche negative su qualcosa che non va nel tuo lavoro che ti porta avanti. C’è sempre bisogno di qualcuno che ti dica dove hai fatto schifo se vuoi davvero migliorarti”.

Condividi questo articolo