“Gli alberi vivono per decine se non migliaia di anni fianco a fianco. Per me, era impensabile credere che non comunicassero tra loro. Secondo l’opinione popolare fino a quel momento gli alberi si contendevano tra loro acqua, luce e sostanze nutritive. La prima cosa che mi sono chiesta è stata: E se invece li condividessero questi elementi necessari alla loro sopravvivenza?”

Le parole della scienziata canadese Suzanne Simard ci ricordano che la natura è fatta di connessioni invisibili, di scambi silenziosi che tengono in vita gli ecosistemi.

Ed è proprio sul tema della relazione e dell’interdipendenza che si concentra Sensing the Climate, la prima edizione del Festival of Ecological Imagination, organizzato da Serra Madre in collaborazione con Johns Hopkins University SAIS Europe e Università di Bologna, e in programma alle Serre dei Giardini Margherita dal 2 al 6 ottobre 2025.

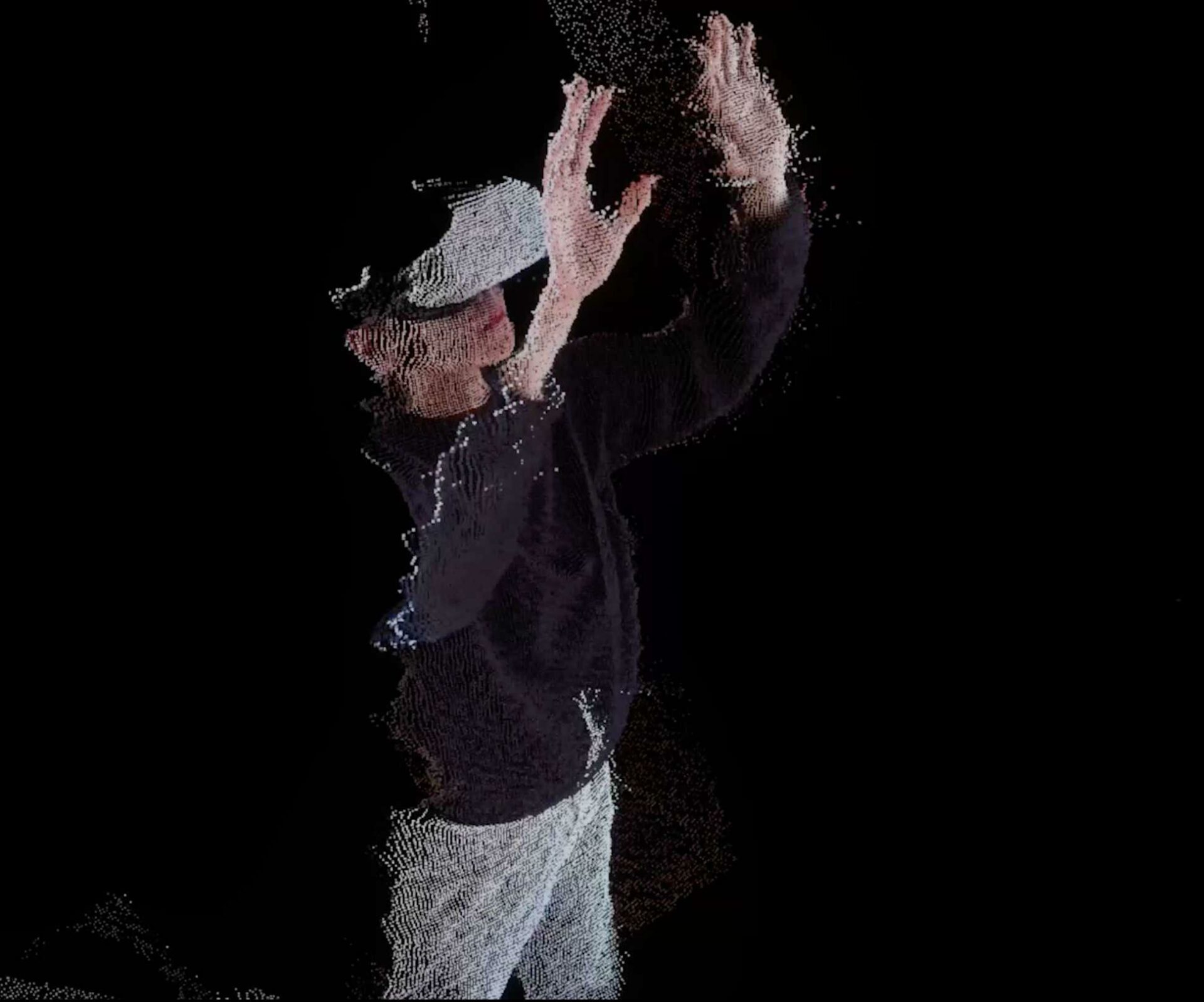

Foto di Lorenzo Burlando

Il festival invita a immaginare nuovi modi di abitare il mondo, restituendo centralità al corpo e ai sensi come strumenti di conoscenza. Performance, laboratori ed esperienze immersive aprono spazi di ascolto e di riflessione, per ricordarci che anche noi, come gli alberi, siamo parte di una rete più grande.

In un momento in cui la crisi climatica sembra ridotta a numeri e statistiche, Sensing the Climate propone di riscoprire la responsabilità e la bellezza di sentirsi parte di un ecosistema.

Il programma completo potete trovarlo qui. Per alcuni eventi è consigliata la prenotazione.

Abbiamo raggiunto Nicoletta Tranquillo, co-founder di Kilowatt e direttrice creativa di Serra Madre.

Nicoletta com’è nata l’idea di questo festival?

Il festival nasce dall’esperienza dei sette anni di Resilienze Festival, quando abbiamo iniziato a esplorare il tema del cambiamento climatico attraverso lo sguardo dell’arte. In questi anni siamo cresciuti insieme al festival: la nostra consapevolezza si è ampliata, e i temi ambientali hanno conosciuto un’accelerazione, per via dei fenomeni estremi che stiamo vivendo, ma anche una frenata, perché oggi l’attenzione pubblica sembra concentrata soprattutto sull’economia di guerra e molto meno sull’ambiente.

Foto di Lorenzo Burlando

Con Serra Madre, lo spazio che abbiamo creato proprio per approfondire queste riflessioni, abbiamo deciso di riprendere il filo del discorso e organizzare un festival che fosse, da un lato, una sorta di summa della ricerca fatta durante l’anno, e dall’altro un’occasione per ritrovarsi. Uno spazio di pratica, di ricentramento, di presenza. Insomma, un luogo per stare insieme.

È un’evoluzione rispetto a Resilienze Festival. Per questo abbiamo scelto di cambiare nome: oggi ciò che ci interessa esplorare più di tutto è lo spazio dell’immaginazione. Perché è proprio l’immaginazione ciò che sembra mancare: è sempre più difficile pensare che ci possa essere un’alternativa al presente, immaginare mondi diversi. E allora abbiamo deciso di dedicare il festival a questo: a un’immaginazione ecologica, capace non solo di resistere, ma di proporre nuovi modelli di relazione, di produzione, di consumo.

Perché fate riferimento all’estrattivismo?

L’estrattivismo è uno dei nodi cruciali della crisi climatica, ma anche una chiave di lettura per comprendere l’Occidente. Non riguarda solo le risorse naturali, ma anche le relazioni e i rapporti con altri Paesi: è una postura, un modo di stare al mondo.

Estrarre senza restituire genera squilibri: tra Stati, ma anche tra persone. Pensiamo alle relazioni uomo/donna, adulto/bambino: anche lì spesso c’è un potere sbilanciato, un valore che viene preso senza ridistribuzione. È il contrario della cura.

Nella nostra cultura antropocentrica vige una gerarchia rigida: in cima l’uomo, poi la donna, poi gli animali, le piante e infine il resto. Noi vogliamo ribaltare questa visione, per una prospettiva ecocentrica, relazionale, sistemica.

Nel festival ci sono quattro filoni tematici. Perché hai scelto di dare rilievo al Climates of Perception?

I quattro filoni sono Climates of Perception, Multiple Agencies, Politics of Care e Geographies of Sensing.

Ho voluto dare un focus particolare a Climates of Perception perché rimette al centro il corpo. La nostra società tende a privilegiare la mente, l’intelletto, la logica, relegando i sensi in secondo piano. Ma come si sente il cambiamento climatico? Non è qualcosa che si vede direttamente: lo si deve percepire, fisicamente e psicologicamente. Presenteremo un programma di pratiche e sperimentazioni – tra performance, laboratori e ascolti immersivi – che invitano a rimettere in gioco i sensi, strumenti in grado di percepire il cambiamento climatico in modo diretto e non filtrato. Il corpo diventa un’antenna sensibile in grado di risuonare con l’ambiente.

Gli appuntamenti di Climates of Perception sono:

Foto di Cindy Milton

Giovedì 2 ottobre il festival ospita Anthony Pateras con le musiciste Silvia Tarozzi e Deborah Walker in Pyrocumulus, un lavoro sugli incendi australiani del 2019–2020 con archi dal vivo, voce ed elettronica evocano paesaggi devastati dal fuoco, alternando esplosioni timbriche e momenti di sospensione. A seguire, Pateras presenta in solo I Can Act But I Can’t Lie, intreccio di sintetizzatori e ritmi politemporali che fonde esperimento psicoacustico e suggestioni post-dubstep.

Puoi riservare il tuo posto qui.

Sabato 4 ottobre alle 21:00 Hydrocene, la performance immersiva di Sara Francesca Tirelli con la voce di Claudia Graziadei, conduce in un viaggio sensoriale tra tempo alterato, confini dissolti e ascolto dell’abisso. La voce diventa materia liquida, mentre un’installazione site-specific trasforma gli spazi di Serra Madre in un paesaggio audiovisivo avvolgente. Per partecipare iscriversi qui.

Sabato 4 ottobre alle 16:00 ai Giardini Margherita, la ricercatrice e praticante di movimento Daisy Corbin O’Grady guiderà How to Meet the Tree, un laboratorio ecosomatico che intreccia corpo e ambiente, piante e umani, natura e cultura. Attraverso esercizi di ascolto, respiro e movimento, i partecipanti vivranno un incontro meditativo individuale con un albero, seguito da una riflessione collettiva.

Domenica 5 ottobre 2025, Luce Viva porta alle Serre un laboratorio creativo ecofemminista a cura di Fotosintesi Laboratorio Creativo. Attraverso pratiche artistiche e l’uso dell’antotipia con la curcuma, i partecipanti esploreranno la connessione con la rete dei viventi, creando immagini fragili e poetiche grazie alla luce solare.

Sabato 4 ottobre, ore 17:30, la ricercatrice e artista K-assandra presenta Incantagioni audio-essay: una lecture-performance che intreccia ascolto collettivo e narrazione sonora, usando il mesmerismo ottocentesco come chiave per leggere la contemporaneità e le connessioni ecologiche tra corpo e ambiente.

Questo primo filone esplora pratiche artistiche e ricerche scientifiche che lavorano proprio su questo: aprire spazi di percezione. È il punto di partenza da cui, secondo me, si possono innescare tutti gli altri.

Multiple Agencies apre allo spazio di altre soggettività, al riconoscimento di altre coscienze. Non siamo gli unici esseri senzienti. Possiamo arrivarci anche qui attraverso il corpo e l’osservazione, prima ancora che con la mente.

Politics of Care indaga come possiamo praticare una cura trasformativa. La cura, contrapposta all’estrattivismo, diventa una scelta politica radicale. Eppure, nella nostra società, chi se ne occupa è spesso relegato ai margini, invisibile. Molte sono donne, quasi tutti sono sottopagati.

È una questione di potere, e l’arroganza del potere la vediamo ogni giorno sotto i nostri occhi.

Infine, Geographies of Sensing chiede: da dove si sente il cambiamento climatico? È un tema politico perché chiama in causa la centralità e la marginalità. La transizione ecologica, purtroppo, si costruisce spesso e ancora con logiche coloniali: l’energia dall’Africa del Nord, la soia dal Sudamerica… Cito un film che presenteremo il 6 ottobre al festival, Green is the New Red di Anna Recalde Miranda, vincitore del premio del pubblico al Biografilm Festival. Racconta il legame profondo tra agroindustria e governi illiberali, mostrando quanto questo modello “estrattivo” sia pericoloso. Il 4 ottobre avremo un talk con il regista.

Giovedì 2 ottobre alle 18:30 lo scienziato Alessandro Chiolerio, protagonista del film Il codice del bosco, guiderà il pubblico in un viaggio nella foresta di Paneveggio. Nel talk L’intelligenza delle piante ci mostrerà un approccio che unisce scienza e percezione per rivelare il bosco come un olobionte vibrante, cioè organismo caratterizzato dalla convivenza simbiotica di agenti biologici che non condividono lo stesso DNA.

Nel titolo del festival c’è la parola sensing, sentire. Perché è così importante?

Perché la crisi ecologica è prima di tutto una crisi culturale, frutto di una visione del mondo coloniale, estrattiva, consumistica. Una cultura tutta “in testa”.

Rimettere al centro il corpo significa recuperare un altro tipo di conoscenza e di relazione con l’ambiente. Non possiamo ricordarci dell’acqua solo quando c’è un’alluvione: dobbiamo imparare a percepirne la presenza quotidiana e i cicli naturali che la nostra società occidentale ha nascosto. Anche se scorre sotto il manto stradale e noi non la possiamo osservare non significa che che abbia smesso di esistere o che non possa influenzare le nostre vite.

Il corpo, spesso oggettificato nella nostra testa, ha una forza trasformativa che la sola razionalità non possiede. Può innescare un cambiamento perché rompe gli automatismi mentali, ci costringe a uscire dalla zona di comfort, ci mette in connessione con ciò che ci circonda.

Qual è la pratica artistica più potente che avete scelto?

Difficile sceglierne una sola. Abbiamo provato a coinvolgere sensi diversi in pratiche differenti.

Il concerto di Anthony Pateras, ad esempio, nasce da uno studio sui suoni degli incendi che hanno devastato le foreste australiane. Sarà un’immersione sonora unica, resa possibile dal nostro impianto immersivo a 36 altoparlanti: un sistema raro in Italia – e unico per dimensioni – capace di avvolgere il pubblico a 360°.

C’è poi il lavoro di Sara Tirelli, che ha creato sia un’esperienza in VR sia una performance immersiva dedicata all’acqua e alla relazione tra questa e il corpo. Le persone verranno completamente immerse in una dimensione liquida, vivendo un’esperienza introspettiva e individuale.

Infine, il fisico Alessandro Chiolero studierà la comunicazione tra le piante e gli organismi del bosco, misurando gli impulsi elettrici che le collegano. Un bosco funziona come un cervello: non singoli alberi, ma un organismo interconnesso. La fisica quantistica e l’arte qui dialogano, mostrando quanto il vivente sia rete e relazione.

Il festival si tiene alle Serre dei Giardini Margherita, uno spazio che già fa dell’intreccio natura/urbanità il suo DNA. Che dialogo c’è tra questo luogo e le performance?

Con Serra Madre abbiamo voluto creare uno spazio interamente dedicato al rapporto tra urbano e naturale. Le Serre già ospitavano attività su queste tematiche, ma Serra Madre ne ha fatto la propria identità.

La sua architettura trasparente dissolve i confini tra dentro e fuori, mescolando spazi e percezioni. È un luogo pensato per connettere chi vi entra con la natura circostante, in un contesto urbano. E vuole anche decostruire l’idea originaria delle serre come spazi antropocentrici, nati per alterare e controllare la crescita delle piante. Qui proviamo invece a ribaltare quella logica, creando un luogo di azione condivisa tra esseri umani e vegetali.

Foto di Alessandro Sala

Che risposta vi aspettate dal pubblico?

Alle Serre si incontrano pubblici diversi: chi arriva già motivato e interessato ai temi ecologici; chi frequenta lo spazio per la sua vivibilità e si imbatte nel festival; e chi passa per caso, incuriosito, e decide di fermarsi.

Il nostro pubblico è soprattutto giovane, universitario o appena uscito dall’università, ma ci sono anche persone più grandi, che sono frequentatori abituali delle Serre. Una nostra scelta precisa è rendere tutte le esperienze gratuite: è sempre più difficile farlo, ma crediamo sia fondamentale per aprire spazi di riflessione e pratica che siano accessibili a tutti.

Suzanne Simard in questa frase che avete citato anche nel sito del festival, dice: Non esiste nessuna ingegneria sofisticata che ci tirerà fuori da questo disastro. La soluzione risiede nella nostra relazione con la natura. Cosa significa per te questo pensiero?

Rispondo con una citazione che amo molto, di Ursula K. Le Guin, una scrittrice capace di immaginare mondi: “Dobbiamo essere realisti, ma realisti di una realtà più grande”.

Condividi questo articolo