Il panorama culturale bolognese si vede ormai conteso da una moltitudine di realtà artistiche dalla provenienza e identità multiforme. Se da un lato è facile trovare eventi per ogni gusto, è altrettanto facile perdersi nella vasta mappa di rappresentazioni, faticando a districarsi tra le varie proposte culturali. In mezzo a queste emerge un collettivo di artisti che volutamente si impegna a offrire esperienze performative differenti l’una dall’altra, ma che riesce a trarre la sua forza proprio dalla loro diversità, costruendovi il proprio punto di forza. Stiamo parlando di ZimmerFrei.

Il gruppo, che quest’anno festeggia il ventennio dalla sua fondazione, è da sempre impegnato nella realizzazione di spettacoli ed esperienze artistiche polimorfe: dai film documentari e videoarte alle installazioni sonore e ambientali, dalle serie fotografiche alle performance attoriali, spaziando per laboratori partecipativi e installazioni su spazio pubblico. Questa fortunata combinazione di linguaggi è figlia dell’incontro fra Anna De Manincor (filmmaker), Massimo Carozzi (sound designer e musicista) e Anna Rispoli (artista e regista), i quali sovrintendono oggi le diverse sezioni culturali del gruppo.

In questo clima di forte apertura espressiva, il collettivo ha sviluppato progetti dal carattere internazionale, come Family Affairs, un’esplorazione antropologica sulla famiglia contemporanea che ha attraversato città diverse e distanti, da Losanna a Cagliari, da Budapest a Forlì; ma anche locale, come dimostra Saga, un film a episodi ambientato tra le strade di Bologna.

Sulla scia di quest’ultimo lavoro, inoltre, si sono istituiti anche i primi laboratori formativi gratuiti rivolti ai giovani, con lo scopo di insegnare alle nuove generazioni a “tradurre il racconto del quotidiano in micro-narrazione di taglio cinematografico” attraverso l’uso di forme di storytelling originali.

Nel 2011 il museo d’arte moderna Mambo ha dedicato una personale al collettivo e ha acquisito Casa Grande, una scultura luminosa, nella propria collezione permanente. Assomiglia a un enorme lampadario all’aperto che illumina tutt’ora l’ingresso della Cineteca Di Bologna.

Come se questa lunga scia produttiva di opere dal forte impatto visivo e sociale non fosse stata abbastanza, il collettivo ha continuato a portare avanti nuovi progetti anche dopo la dura prova data dalla quarantena obbligatoria. Appena terminata questa, infatti, hanno organizzato e da poco terminato le riprese della loro prima opera di (semi)finzione, il cortometraggio Lumi, curato da Martina Angelotti e frutto della passata vittoria del premio Italian Council, fondo finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che sostiene la promozione internazionale dell’arte contemporanea italiana.

Noi di About Bologna abbiamo raggiunto una delle sue fondatrici, Anna De Manincor, per discutere meglio la struttura e l’intento artistico del loro collettivo.

Collettivo Zimmerfrei | Foto di Ivan Carozzi

Ciò che fin da subito salta all’occhio è la provenienza variegata dei diversi ambiti artistici sui cui voi fondatori avete costituito il vostro gruppo. In che modo pensi questo dato abbia influenzato il vostro lavoro?

“Tutti e tre abbiamo frequentato il Dams di Bologna, nessuno l’accademia o altro tipo di scuola. E siamo tutti cresciuti attorno ai centri sociali, ambienti ampi e aperti a livello artistico che ci hanno permesso di sviluppare la nostra espressività.

Lì solitamente si è disposti a rischiare di più perché chi vede quello che fai non sono altri artisti, ma persone che arrivano da molti e diversi ambiti: studenti, lavoratori, e alle volte anche attivisti sessantenni. Pur condividendo la tua stessa passione, se da un lato ti trasmettono fiducia e ti senti più libero di fronte a loro, al tempo stesso ti senti anche giudicato.

Da dov’è nata la voglia di unirvi in un collettivo?

“Credo che un giorno ci siamo semplicemente sentiti come le band, dove ognuno suona la sua cosa da solo, ma poi preferisce trovarsi a suonare con i suoi amici. Inoltre, ci piaceva l’idea di avere uno pseudonimo comune e di affidarvi la nostra libertà, più che limitarla ai singoli nomi.

Nelle arti visive questa pratica solitamente non ripaga molto, ma noi siamo una delle controprove: si può fare e può effettivamente funzionare. Alla fine lavoriamo insieme da 20 anni, molto più di qualsiasi matrimonio che conosca“.

Questo tipo di formazione come credi abbia inciso sui vostri rapporti con il pubblico?

“Io penso che facciamo parte anche noi del pubblico. Non siamo solo produttori, ma ci nutriamo del lavoro di altri artisti ogni qual volta vediamo uno spettacolo diverso dal nostro, come farebbe qualsiasi generico fruitore. In sintesi, penso che siamo tutti il pubblico di qualcuno.

Per questo cerchiamo, poi, di diversificare sempre la nostra espressione artistica, in modo da mantenerci in una forma interrogativa continua e di regalare all’audience, e a noi stessi, delle forme d’intrattenimento variegate.

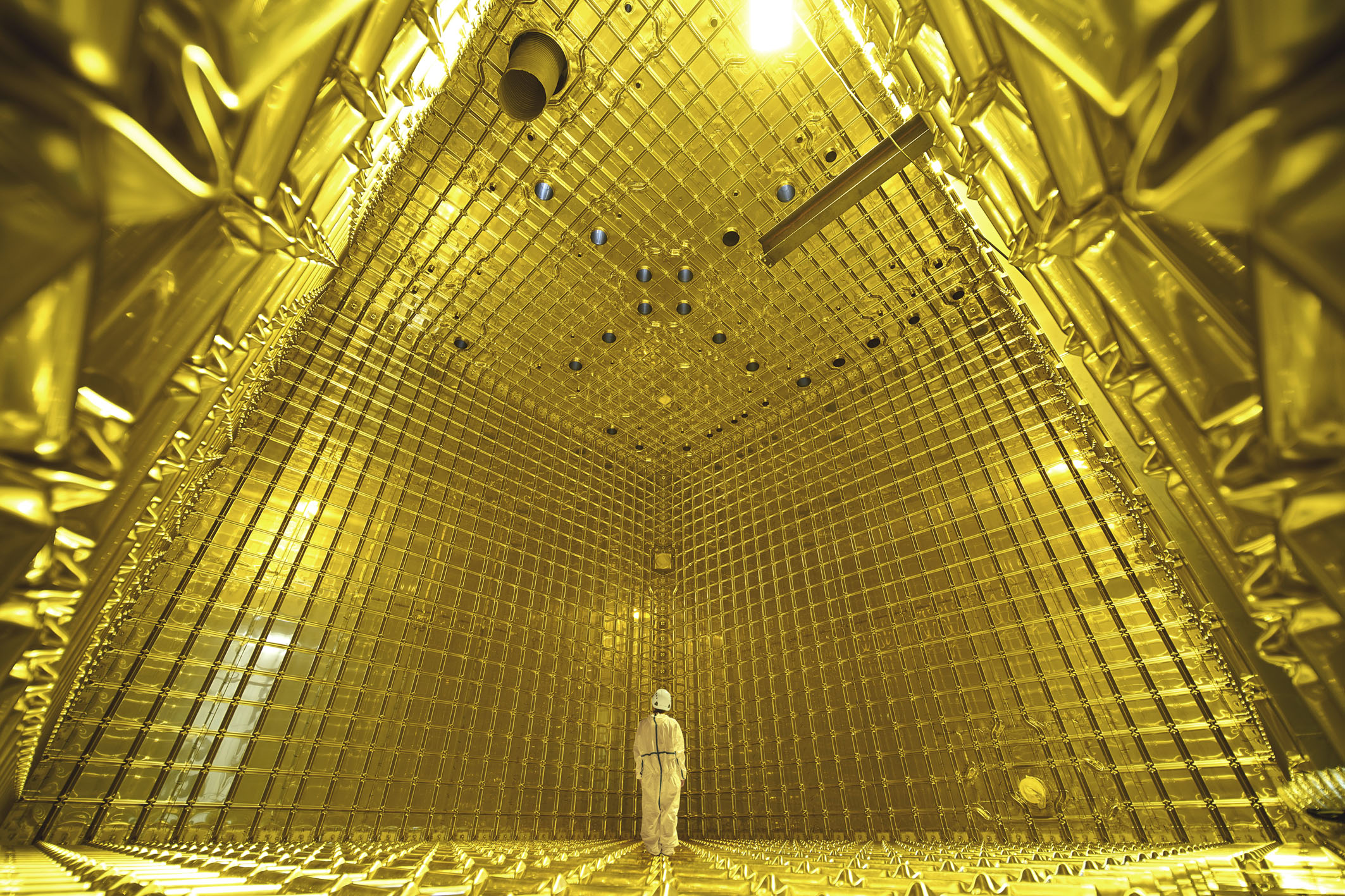

Un esempio di ciò può essere il lavoro che abbiamo condotto sull’evento ‘La Cattedrale sommersa‘ dove abbiamo portato una versione sonora live, eseguita da Massimo Carozzi, delle mille espressioni acustiche che abbiamo registrato al Cern di Ginevra durante le riprese di ‘Almost Nothing’ (ndr. il documentario, diretto dalla stessa Anna de Manincor, ve lo abbiamo già raccontato qui). È molto importante per noi essere capaci di mutare e riadattare le nostre singole aree con lavori diversi”.

Almost Nothing, 2018

Parlando a tal proposito dei documentari, una componente che salta subito all’occhio nei vostri lavori è l’uso di riprese “silenziose”, ovvero inquadrare gli intervistati di spalle o spesso con gli occhi chiusi e da una certa distanza. C’è una particolare motivazione per questa scelta artistica?

“Lo facciamo per rispetto della persona che abbiamo davanti, in modo non farlo divenire uno strumento cinematografico. L’appropriazione cinematografica dei volti, o dei dettagli personali di chi viene intervistato, è una prassi che trovo fin troppo violenta. Io preferisco stare a cinque passi di distanza, senza rubare i primi piani, cercando sempre di essere discreta e di proteggere le persone che incontro senza doverle piegare alla fotogenia.

Oltretutto, trovo che si sia arrivati a un punto di congestione contemporanea per quanto riguarda l’immagine digitale: i selfie e le fotografie istantanee allo specchio sono ormai solo fonte di privazione. Riprendere qualcuno di spalle è al contrario un modo per ridargli forza e, al tempo stesso, per condividere insieme il silenzio prima della sua risposta”.

Family Affair Bologna, 2018

Pensi ci sia una tematica ricorrente nelle vostre opere?

“Credo che tutto il nostro lavoro abbia in comune l’elemento del tempo. Lavoriamo sempre con una progressione temporale, cercando di non portare mai un oggetto o una persona definita totalmente. Potremmo parlare in un certo senso di tempo dedicato, il ridare una densità preziosa al tempo che poniamo su di un manufatto. In questo modo si fa esperienza di una dimensione di ascolto che non ha a che fare con il ritmo quotidiano, è più densa e più lenta. Una dimensione che ci ricorda l’importanza dei singoli momenti della vita”.

Il progetto Saga è il primo che realizzate su suolo bolognese, su cosa vi siete concentrati per quest’ultimo lavoro?

“Abbiamo provato a guardare al moto di adozione che molti ragazzi attraversano una volta arrivati qui, ovverosia quello che prima parte da una città che decide di accettarli e integrarli e quello, necessariamente opposto, fatto da chi vive tali mutamenti e, gradualmente, pensa di sentirsi nuovamente a casa.

Si è inoltre cercato di ridare un ritratto intimo dei luoghi adottivi, di rappresentarli come momenti di costruzione personale, come fossero una sorta di romanzo di formazione. In aggiunta, abbiamo coinvolto in questo racconto adolescenti provenienti dai più differenti contesti: un ragazzo nigeriano, una studentessa italiana fuorisede, una liceale di origine eritrea e un cieco sempre eritreo. Questi adolescenti sono essenzialmente dei new comers che, per varie ragioni, si sono trovati a interagire nella stessa realtà urbana.

Credo ci interessasse ritrovare in loro quello spirito che avevamo anche noi un tempo, e delineare contemporaneamente un ritratto multiforme della città in cui siamo cresciuti, così come stanno facendo loro adesso. Direi che può essere vista come una forma alternativa di dedica”.

Saga 2, 2019

Potete darci qualche anticipazione riguardo i progetti futuri, considerando anche le conseguenze che questo particolare periodo sociale ha avuto sulla vostra carriera?

“Come tutti, noi siamo stati fortemente colpiti dalla diffusione di questo nuovo virus che ci ha costretti a interrompere tutte le opere in fase di sviluppo. Ciononostante, direi grazie al caso e alla fortuna, ne siamo usciti con una discreta velocità e abbiamo cercato di riprendere rapidamente terreno.

In questo periodo Massimo Carozzi è riuscito a riadattare, prima a Bologna e poi a Bolzano, un percorso di mappe sonore di sua creazione per la radio, parte di un format a puntate che a settembre arriverà anche a Potenza.

In aggiunta, siamo riusciti ad ultimare le riprese di Lumi, uno staged documentary che nasce dall’esperienza del documentario Saga e che vede la rielaborazione di alcuni dialoghi e vicende narrate in esso. Quest’opera si svilupperà sotto forma di video-installazione a episodi, ognuno dei quali mostrerà un diverso grado di elaborazione del materiale originale, ovvero presa diretta, elaborazione e riscrittura di Alessandro Berti. Al centro vi è la discussione del rapporto che ognuno di noi instaura con il prossimo, e la consapevolezza di come la nostra identità sociale ed etnica porti a un confronto con chi ci sta davanti. Questa installazione site specific (ndr. opera esposta nel luogo in cui fu elaborata) uscirà a ottobre a Palazzo Vizzani – Sanguinetti, sede dell’Associazione Alchemilla.

Devo ammettere, comunque, che il futuro ci appare incerto. Le nostre esposizioni si diramano in un panorama ancora non totalmente guarito, come abbiamo potuto constatare durante la proiezione del nostro ultimo episodio di Family Affairs al Festival di Santarcangelo. Quest’anno senza ospiti internazionali sul posto. Non sapendo ancora quale piega prenderà il nostro calendario nei prossimi mesi, siamo costretti a ripianificare di continuo i nostri progetti. Ma non vogliamo lasciarci demotivare, cerchiamo di essere ottimisti con la consapevolezza che questa non sarà né la prima né l’ultima sfida che il nostro mondo ha affrontato”.

Condividi questo articolo