Non dormivamo mai. Eravamo sempre in giro, assetati di vita e affamati di scoperte. Come potevamo dormire, del resto? Ovunque ti giravi c’erano cose da fare, situazioni da vivere, persone da incontrare. C’era una Bologna che non voleva – e forse non poteva – stare ferma.

La rubrica “Figli delle stelle” nasce da lì. Dalla voglia di raccontare a chi non c’era cosa significava vivere in questa città tra gli anni Ottanta e i primi Duemila. È un viaggio nella Bologna che ho vissuto da dentro, come testimone privilegiata della sua scena notturna, culturale e musicale grazie al Kinki, uno dei club più iconici della città. Il mio club. Un posto che era molto più di una semplice discoteca: era un osservatorio, un laboratorio, un microcosmo.

1975. Bologna. Nasce il Kinki, il primo locale gay dichiarato d’Italia.

Prima di allora la comunità LGBTQ+ aveva i suoi punti di ritrovo, spesso semiclandestini: i night come il Mondo de Noche, con clientela eterogenea ma una forte presenza gay, o il Joy Club di via dei Toschi, bar notturno frequentato da militari di leva e ricordato per i suoi bagni usati come luogo di incontri lampo. C’erano poi locali come Le Clef o l’Elvis, quest’ultimo celebre per la presenza di travestiti. Ma la prima vera discoteca gay, commerciale e ufficiale, è stata e rimane il Kinki.

Non poteva che accadere a Bologna, città dei biasanòt (“masticatori della notte” in dialetto) e capitale emiliana del clubbing. L’Emilia-Romagna, del resto, è la regina italiana delle discoteche.

Prima di chiamarsi Kinki, quello scantinato sotto le Due Torri aveva già vissuto mille vite. Un basement di oltre 400 metri quadri, nascosto dietro una porta anonima di via Zamboni 1, che dagli anni cinquanta era stato testimone silenzioso della voglia di divertirsi di intere generazioni.

Durante la guerra lo stabile era stato bombardato: lì sotto restavano i magazzini della torrefazione Roversi, storica caffetteria bolognese che importava chicchi direttamente dal Sudamerica. Con la ricostruzione, quello spazio sotterraneo rinacque: nel 1958 divenne discoteca, quando ancora quella parola aveva il sapore della novità.

Da allora iniziò a cambiare pelle, seguendo le mode del tempo. Prima fu il Whisky a Go Go, parte di una catena internazionale che spopolava nelle città più all’avanguardia, da Parigi a Los Angeles dove ancora oggi esiste sulla Sunset Boulevard. Poi arrivò il Pubsy, aperto anche di giorno, rifugio per studenti che marinavano scuola o università: chi faceva “fughino” sapeva che lì avrebbe trovato un pò di musica e un’atmosfera sospesa a metà tra complicità e trasgressione.

Ci fu persino una parentesi raffinata, con il Champagne Club, un night elegante di cui restano solo poche tracce. Ma il locale non perse mai la sua vocazione di spazio moderno e all’avanguardia: a inizio degli anni Sessanta fu tra i primi a proporre la “spaghettata di mezzanotte”, trasformando la notte in un rito collettivo.

E poi ci sono gli aneddoti che ne hanno fatto la storia. In quella sala Lucio Dalla, ancora giovanissimo e clarinettista nella Doctor Dixie Jazz Band, incontrò Gino Paoli: fu lui a convincerlo a trasferirsi a Roma e a tentare la carriera da cantautore. E nel 1968, dopo un concerto al Paladozza, qualcuno giura di aver visto entrare Jimi Hendrix, che non resistette alla tentazione di salire sul palco per improvvisare una jam davanti a un pubblico incredulo. Forse leggenda, forse verità – qualcuno dice che successe veramente ma in un altro locale – ancora oggi però c’è chi racconta quella notte come un’apparizione.

Un altro ricordo arriva dal dj Piero, detto “la Pierina”, che negli anni Settanta mise musica in quello stesso scantinato: una sera un ragazzo gli lasciò un LP chiedendogli se poteva suonarlo – scoprirò molto più tardi che questa era prassi comune perchè la discoteca o il club erano il luogo migliore dove lanciare i propri dischi. Finita la serata, Piero si accorse che si trattava di Running on Empty e lui era Jackson Browne, futuro colosso del cantautorato americano che ha venduto oltre 30 milioni di dischi. Forse oggi non se lo ricordano in tanti ma andate ad ascoltarvi la sua celeberrima Stay.

Tutte queste vite, questi passaggi, prepararono il terreno a quello che nel 1975 sarebbe diventato il Kinky: uno spazio che aveva già nel DNA il cambiamento continuo e nel nome – dall’inglese eccentrico ma anche perverso, bizzarro, – una dichiarazione d’intenti. Negli anni perderà la y diventando Kinki, ma non la voglia di sperimentazione e il coraggio di anticipare i tempi.

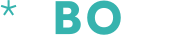

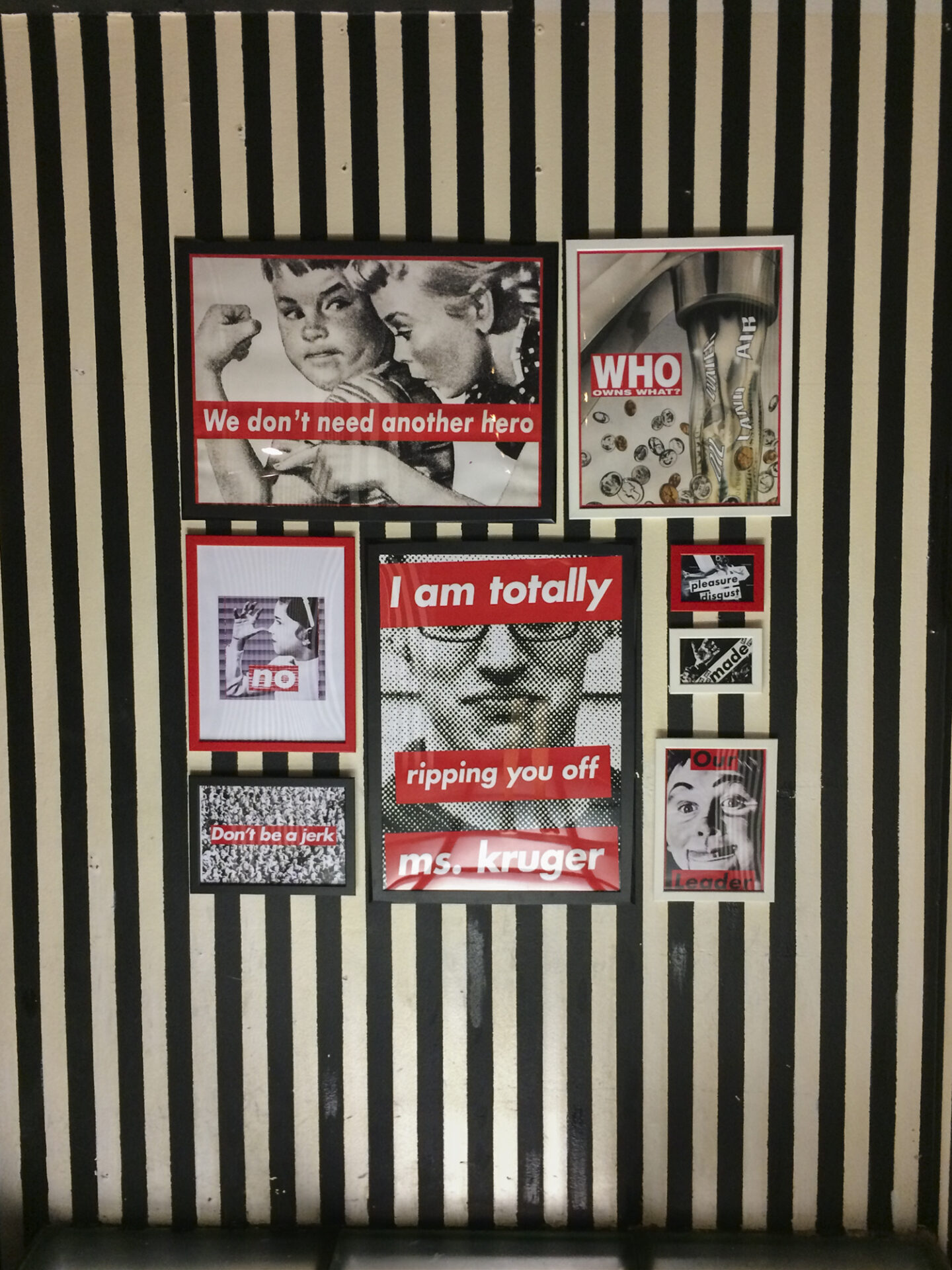

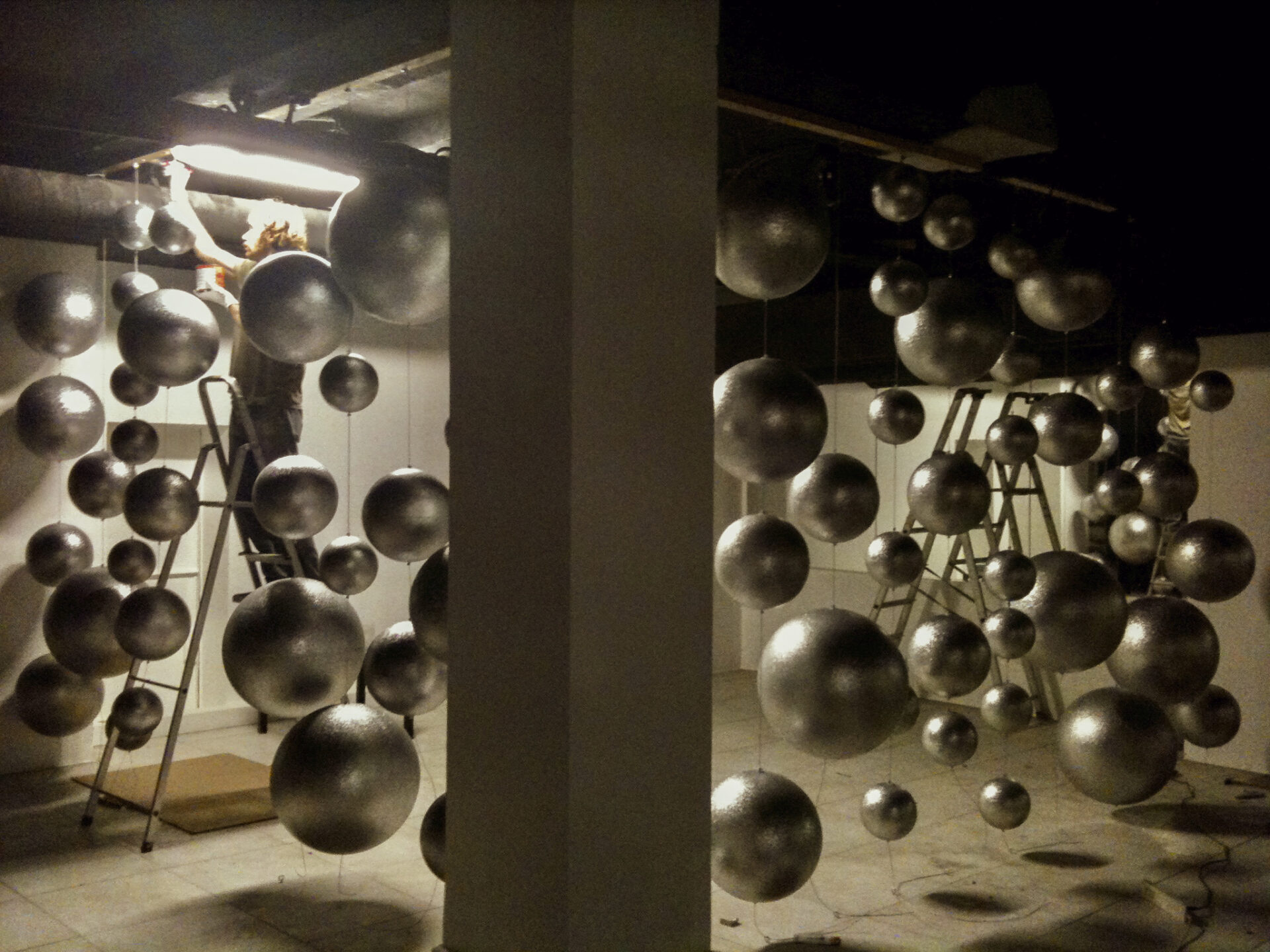

Ma il Kinki non è solo musica e incontri: è stato anche un laboratorio estetico e architettonico. Negli anni Settanta, in tutta Italia, le discoteche esplodevano come templi del divertimento. Architetti visionari si cimentavano in strutture geometriche ardite – cubi, piramidi, volte – vere e proprie cattedrali nel deserto che rompevano la monotonia della pianura e trasformavano i locali in set cinematografici.

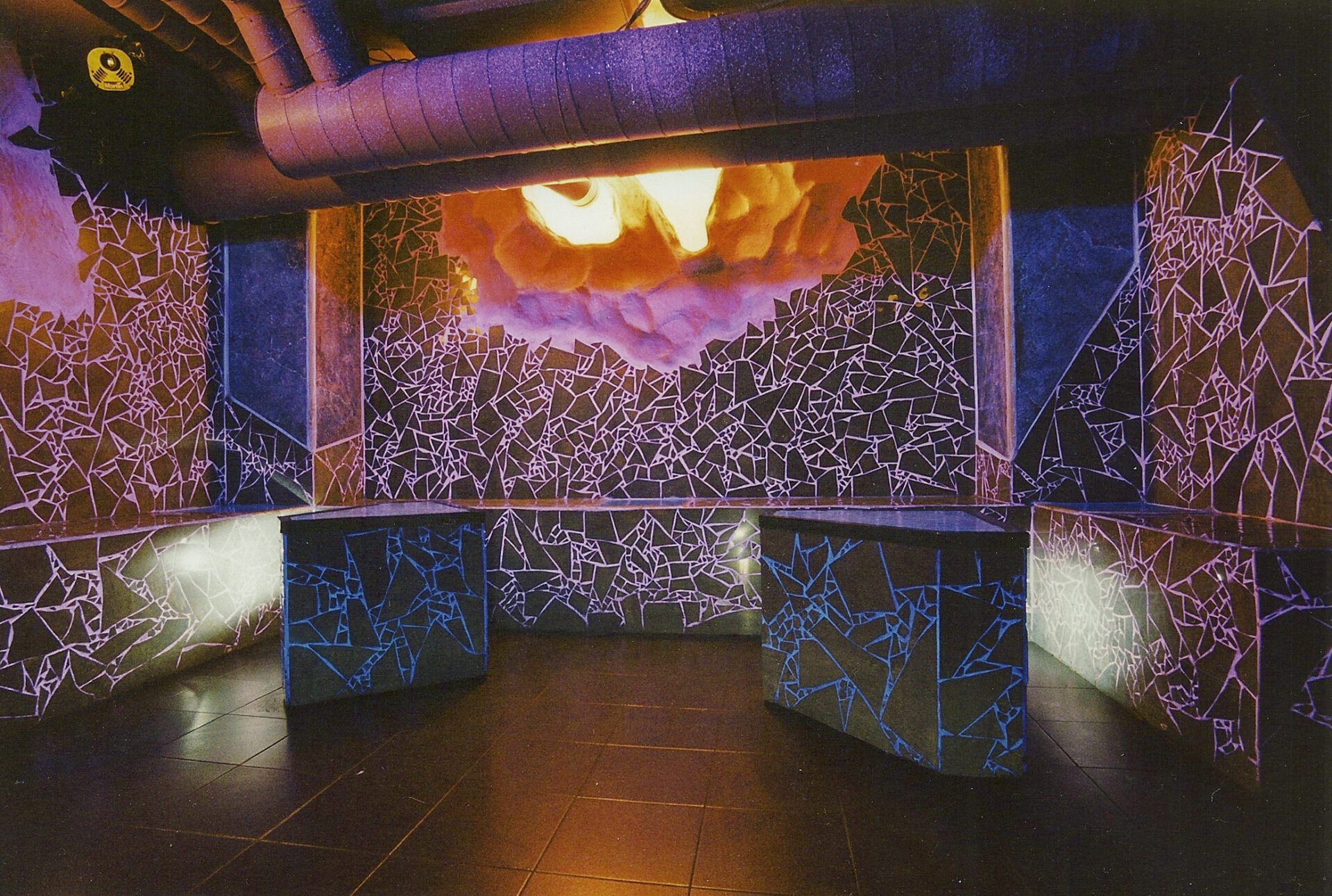

Bologna non faceva eccezione. In città pullulavano cantine, sottoscala e club underground, sale prova dei Gaznevada e degli Skiantos, spazi sperimentali in cui la musica e la creatività ribollivano.

Il Kinki, in questo contesto, si distinse subito: abbandonò completamente il liscio per scegliere la Disco Music, raffinata e internazionale, che arrivava dagli Stati Uniti ed era già la colonna sonora della comunità gay. Le serate si arricchivano di gadget, ricordini e cartoline che i clienti portavano dall’Italia e dall’estero: ogni oggetto trovava posto nel locale, contribuendo a creare un ambiente al tempo stesso familiare e cosmopolita.

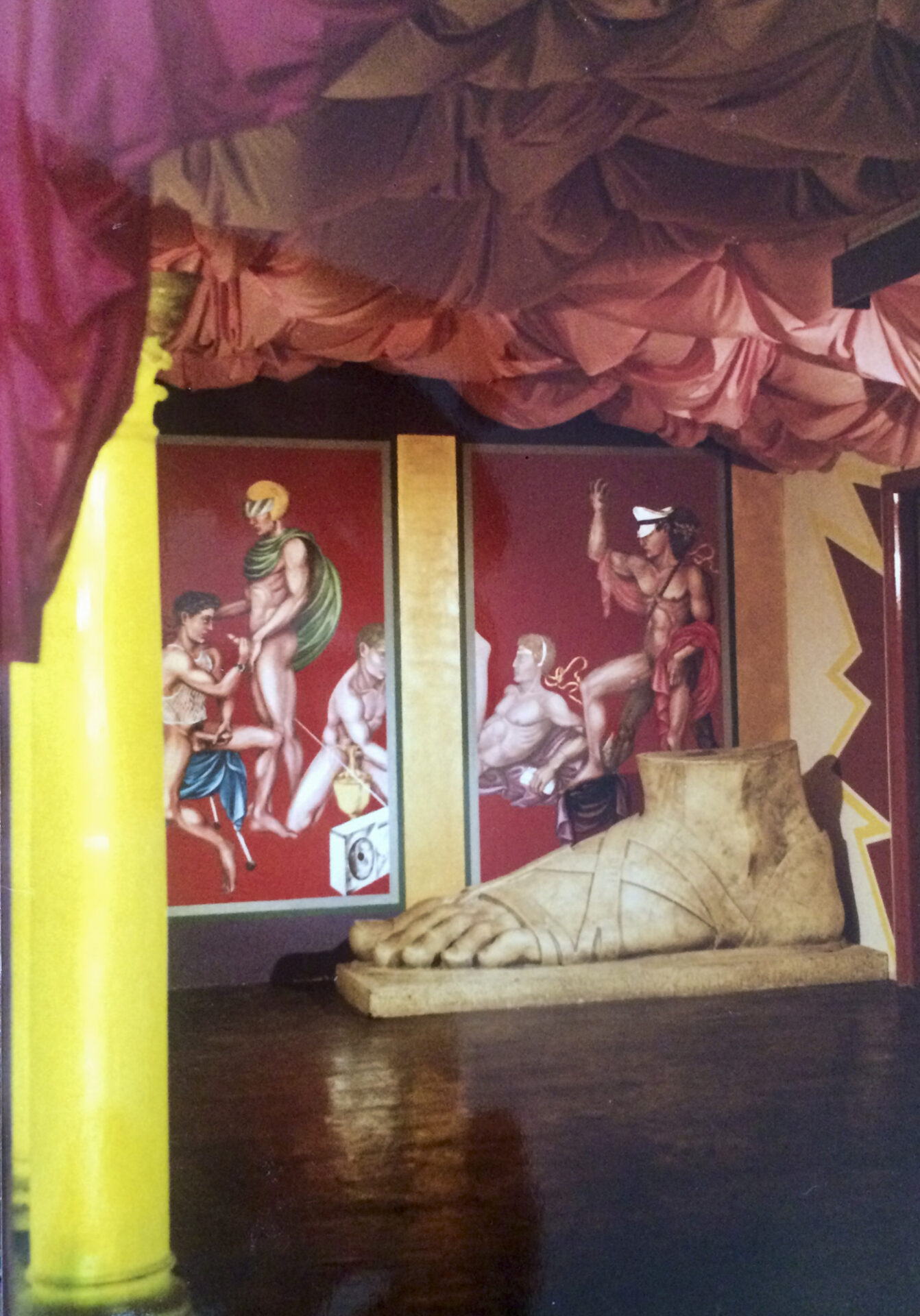

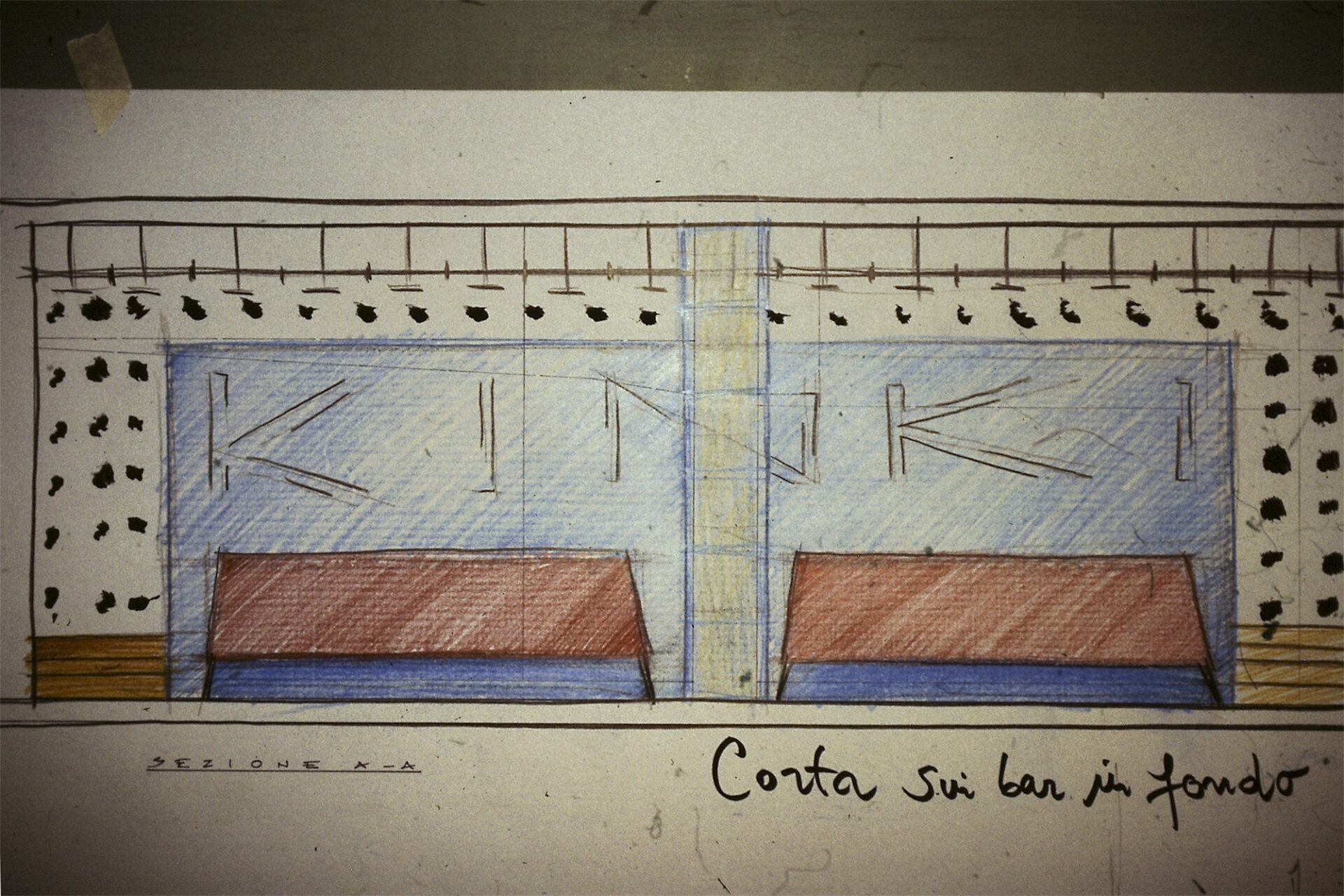

Nel 1981, con il cambio di gestione, il Kinki cambiò anche volto. L’arredamento divenne pompeiano: colonne, fontane, specchi, drappi rossi e soprattutto gli affreschi erotici dell’artista Fabrizio Passarella. Un’estetica talmente scenografica da attirare l’attenzione della critica d’arte Francesca Alinovi, che ne scrisse sulla rivista Domus.

Nel suo articolo le discoteche venivano descritte come “set cinematografici”, palcoscenici per ballare ma anche per esibirsi, meditare, perdersi nell’estasi collettiva. Il Kinki, scriveva Alinovi, era diventato uno spazio “lussureggiante in stile pompeiano”, arredato con statue di Apollo e Antinoo, props acquistati a Cinecittà e addirittura una fontana al centro della pista da ballo. Non solo un locale, ma un vero e proprio laboratorio di intrattenimento.

Ma il destino del locale non si ferma lì. I gestori storici, cedendo l’attività, corsero a investire a Riccione. Lì, acquistando un nuovo spazio, si trovarono davanti a un ambiente elegante ma segnato ovunque dalle iniziali “PP”, marchio dell’ex proprietario, Paolo Pazzaglia: imprenditore bolognese, playboy noto per le sue relazioni con star come Barbara Bouchet e Denny Méndez, e figura centrale della nightlife emiliana.

La soluzione? Trasformare quelle due lettere in un nome che sarebbe entrato nella leggenda: Peter Pan.

È il segno che il Kinki non è stato soltanto il primo locale gay del Paese, ma anche un crocevia di energie, idee e linguaggi che hanno fatto scuola ben oltre Bologna, contribuendo alla nascita del mito della Riviera come patria del clubbing italiano.

Con questo intreccio di storie – dalle prime serate gay alle incursioni di Hendrix, dall’estetica pompeiana celebrata su Domus fino al Peter Pan – il Kinki non è stata solo una discoteca, ma un simbolo culturale, una lente attraverso cui leggere Bologna.

Condividi questo articolo